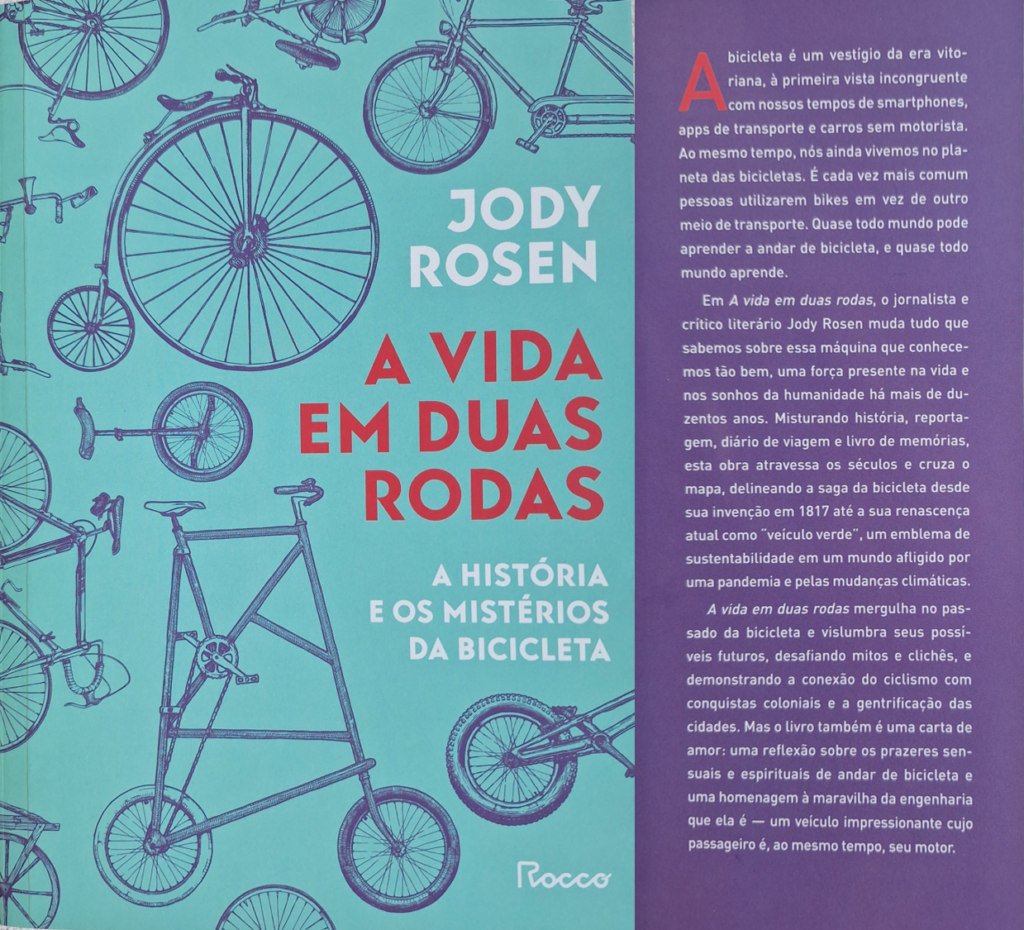

O que pode nos ensinar uma bicicleta? Para o jornalista Jody Rosen, praticamente tudo. Em A vida em duas rodas: a história e os mistérios da bicicleta, publicado no Brasil pela Rocco em 2023, o autor transforma esse veículo comum em um espelho de transformações históricas, tecnológicas e políticas, culturais e econômicas que moldam o mundo contemporâneo.

A bicicleta não é apenas um meio de transporte alternativo. É também um espelho da desigualdade global e um símbolo de resistência. O livro é uma ode ao ciclismo, mas também uma crítica afiada à cultura automobilística e uma proposta de futuro mais leve, mais humano, e mais pedalado.

A bicicleta como presença universal e estrutural

Logo nas primeiras páginas, o autor afirma:

“No mundo, mais pessoas viajam de bicicleta do que com qualquer outra forma de transporte.”

(p. 22)

Esse dado resume o argumento que Rosen irá desenvolver ao longo de todo o livro: a bicicleta é universal. Mas sua presença, apesar de evidente, raramente recebe o destaque merecido nos discursos sobre mobilidade, tecnologia ou desenvolvimento. Ela está nas capitais europeias e no sul global, na vida de trabalhadores urbanos, agricultores, ambulantes e estudantes. Está presente onde o Estado falha e onde a inovação não alcança, movendo mercadorias, corpos, alimentos e até pacientes rumo ao hospital mais próximo.

A bicicleta não é apenas onipresente, ela é também resiliente. Em termos técnicos, trata-se de um projeto de engenharia tão eficaz que pouco mudou em mais de um século. Rosen escreve:

“A bicicleta […] é uma máquina de improvável simplicidade, elegância e engenhosidade.”

(p. 23)

Apesar das inovações, como materiais em carbono, câmbios, freios a disco e até motores, o seu princípio básico continua o mesmo desde a Rover de 1885: duas rodas, um quadro, pedais e um ser humano como motor. Poucos objetos resistiram tão bem ao tempo, tanto na forma quanto na função.

Uma ferramenta de crítica à cultura automobilística

O livro se move por diferentes direções: técnica, poética, histórica, geopolítica. Uma das grandes qualidades do autor é não tratar a bicicleta como uma solução mágica, mas como um prisma pelo qual enxergar os conflitos e contradições do nosso tempo. O capítulo sobre as mudanças climáticas é um dos mais contundentes. Ele destaca os efeitos devastadores da cultura automobilística nas cidades, no meio ambiente e na saúde pública.

“O modo como nos movemos pode determinar não apenas como vivemos, mas se vivemos.”

(p. 32)

O autor traz dados como: milhões de mortos e feridos no trânsito todos os anos, a emissão massiva de poluentes, o impacto das guerras por petróleo e a lógica urbana centrada nos carros. Mesmo os veículos elétricos não são isentos de danos, já que o desgaste de pneus e a produção de baterias continuam prejudicando o planeta.

Contra essa lógica destrutiva, Rosen resgata uma frase que reaparece como mote central do livro:

“A bicicleta é o transporte mais civilizado conhecido pelo homem.”

(p. 32)

Essa civilidade é também funcional. Durante a pandemia de Covid-19, a bicicleta ressurgiu como alternativa concreta em um mundo paralisado. Com ruas vazias e transporte público coletivo restrito, ela se tornou uma aliada da sobrevivência e da liberdade:

“Quer as bicicletas possam ou não ‘salvar o mundo’, há pouca dúvida de que uma cidade com muitas bicicletas e poucos carros será um lugar mais seguro, mais são, mais saudável, mais habitável, mais humano.”

(p. 33)

A bicicleta como experiência e revelação

O autor também celebra a bicicleta como vivência sensorial e cognitiva. A topografia da cidade, seus cheiros, sons, texturas e relevos, tudo é percebido de maneira mais plena por quem pedala. Rosen cita Ernest Hemingway para sintetizar esse conhecimento que só vem do esforço físico:

“É andando de bicicleta que você aprende melhor os contornos de uma região.”

(p. 286)

A bicicleta ensina sobre o território, mas também sobre o tempo. Em um mundo acelerado, ela convida à desaceleração. Nem rápida como o carro, nem lenta como a caminhada. Ela oferece o ritmo certo para observar a cidade com atenção. É, como diz Valeria Luiselli, o veículo do cycleur, uma figura que se move sem destino fixo, entre a contemplação e a ação.

Da utopia urbana à política do pedal

Além de seus aspectos técnicos e ambientais, Rosen investiga as dimensões políticas da bicicleta. Um dos exemplos mais emblemáticos é o surgimento do movimento Massa Crítica, que tomou as ruas de San Francisco nos anos 1990 e espalhou-se pelo mundo:

“Era uma espécie de massa crítica em que todos os ciclistas se amontoavam e então iam.”

(p. 313)

A bicicleta aqui se transforma em instrumento de protesto, de presença coletiva, de disputa pelo espaço urbano. O movimento Massa Crítica não é institucional, não tem líderes nem hierarquia. É uma ideia — e por isso tão poderosa. Foi por meio de iniciativas como essa que ciclovias, programas de compartilhamento e novas políticas públicas começaram a emergir em muitas cidades.

A bicicleta como força de trabalho e energia

A o capítulo dedicado à função da bicicleta como fonte de energia mecânica. Rosen recupera exemplos históricos e contemporâneos de bicicletas utilizadas para gerar eletricidade, bombear água, moer grãos ou alimentar equipamentos médicos.

“A bicicleta é um aparelho incrivelmente eficaz para converter o esforço humano em locomoção […]. Equipado com essa ferramenta, o homem supera a eficiência não apenas de todas as máquinas, mas de todos os animais também.”

(p. 33, citando Ivan Illich)

A chamada “bicimáquina” é uma realidade em comunidades rurais da América Latina e da África, onde o pedal se transforma em força produtiva. Trata-se de uma bicicleta que movimenta o mundo — literalmente.

Daca, China e as contradições do desenvolvimento

O livro ainda visita lugares onde a bicicleta é essencial, como Daca, capital de Bangladesh, onde milhões de pessoas vivem da indústria do riquixá. Rosen descreve:

“Na medida em que se pode dizer que Daca funciona, funciona impulsionada pela força de pedais.”

(p. 237)

O ciclo-riquixá é ali um símbolo de trabalho informal, mas também de mobilidade coletiva. O contraste é forte com países onde a bicicleta foi abandonada. É o caso da China, onde ela era onipresente e foi substituída por carros como sinônimo de ascensão social:

“A bicicleta era vista como vergonhosa, antiquada, ‘para fracassados’, ‘para os pobres’.”

(p. 321)

Esse trecho revela a dimensão simbólica e política da mobilidade: o que se escolhe mover diz muito sobre o que se valoriza. Curiosamente, a China hoje tenta resgatar a cultura ciclística diante de uma crise urbana e ambiental crescente.

Conclusão: uma máquina do passado com potência de futuro

Ao final do livro, Rosen nos deixa com uma reflexão inevitável: diante do colapso ambiental, das cidades congestionadas, das desigualdades profundas e da crise climática, a bicicleta talvez não seja a solução para tudo, mas representa uma possibilidade real de fazer diferente. Sua força está na simplicidade. Sua resistência, na capacidade de adaptação. Sua beleza, na forma como conecta corpo, espaço e comunidade.

A vida em duas rodas é, ao mesmo tempo, homenagem, crítica e convite. Um convite a imaginar cidades mais justas, rotas mais humanas, e uma vida com menos ruído e mais pedal.